Créer pour défendre la nature. Projet de coopération Québec-Cuba

Le projet portant le titre S’allier pour les 3 « E ». Partenariat de recherche-formation-diffusion pour l’Éveil aux Enjeux de l’Environnement, nous a amenés à approfondir, avec nos partenaires cubains, la réflexion sur notre rapport à l’environnement, et sur les gestes permettant de le protéger.

Lors d’un déplacement de l’équipe québécoise à Cuba (mars 2023), trois ateliers de création ont été offerts au public étudiant du Centre expérimental d’arts visuels José Díaz Peláez à La Havane.

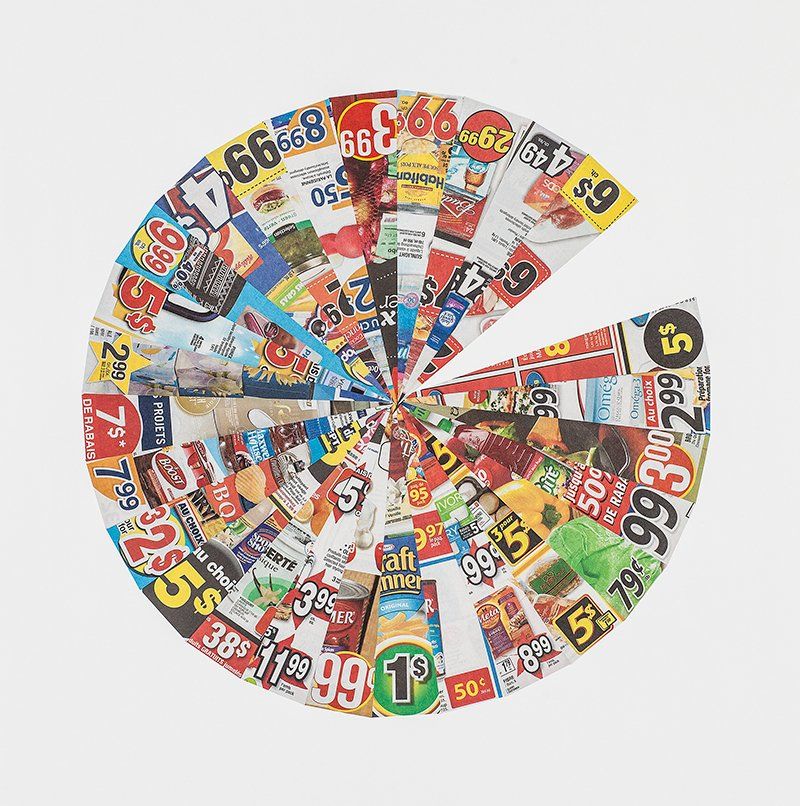

La démarche proposée par l’intervenant québécois – Veaceslav Druta, artiste multisciplinaire et chargé de cours à l’UQAT – visait, entre autres, les notions de « récupération » et/ou « recyclage ».

CHERCHEURE PRINCIPALE :

Maia Morel , professeure, Université de Sherbrooke

Animateur ateliers :

Veaceslav Druta, artiste multidisciplinaire, chargé de cours, Université du Québec en Abitibi Témiscamingue

Le projet a bénéficié de l’appui du Ministère de la Culture. Programme de coopération Québec-Cuba 2022/2024

L’ART D'EDUQUER À L'ENVIRONNEMENT

Le projet propose au personnel enseignant de tous niveaux des pistes pédagogiques ancrées dans l’art actuel. Nous avons pour cela travaillé avec des artistes dont la démarche se nourrit des réflexions sur la problématique écologiste. Interroger la cohabitation de l’homme avec d’autres espèces ? Protéger les cours d’eau ? Dénoncer la surconsommation ? Ce ne sont que quelques exemples de sujets à aborder en classe permettant de croiser l’art avec l’éducation relative à l’environnement.

CHERCHEURE PRINCIPALE :

Maia Morel , professeure, Université de Sherbrooke

AGENTS DE RECHERCHE :

Olga Daussà Pastor , étudiante à la maîtrise, UQAT

Gabriel Marcotte , étudiant à la maîtrise, UQAT

Le projet a bénéficié de l’appui du Fonds de Pédagogie Universitaire 2019/2020 de l'UQAT

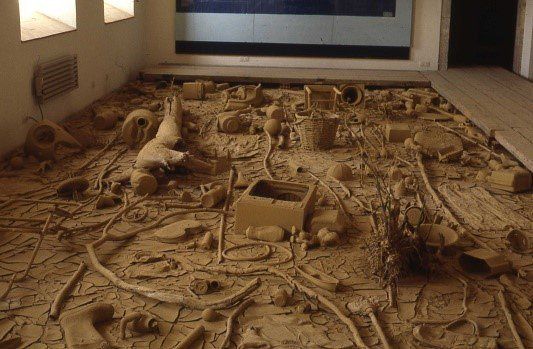

PERE NOGUERA

Des objets trouvés sur les rives des rivières catalanes sont déposés par terre et couverts d’argile liquide pour transformer la salle en un espace de catastrophe naturelle. Le spectateur qui marche sur une plate-forme en bois observe les objets, les déchets et les éléments de la nature, qui sont placés horizontalement par la force du courant de l’eau. Changement climatique, pollution des cours d’eau, bouleversement des écosystèmes, consommation humaine sont certaines des réflexions que cette œuvre nous propose. L’artiste catalan Pere Noguera utilise la technique de « l’embouée » (fait de couvrir de boue) afin de nous présenter cette installation dans le cadre de l’exposition « Gérone : rivière, ponts et déluges » (1982).

DOMINIQUE LAFONTAINE

Dominic Lafontaine, né en Ontario d’une mère Anishnabe et d’un père Québécois, a passé une partie de son enfance à Timiskaming First Nation (QC). Issu des traditions et des cultures autochtones, cet artiste pluridisciplinaire nous propose une réflexion sur le rétrécissement des glaces arctiques, l’érosion culturelle et la disparition des langues indigènes partout dans le monde. SOS, installation proposée dans le cadre de l’exposition « Ayemiyedan Nisin/Dialogue trois » (2019), nous montre une ligne coupée, fragmentée, avec des morceaux de fausses fourrures isolés les uns des autres. À l’image des glaces qui se détachent de la calotte glaciaire, les Premières Nations ainsi que les langues indigènes s’isolent, courant vers leur disparition.

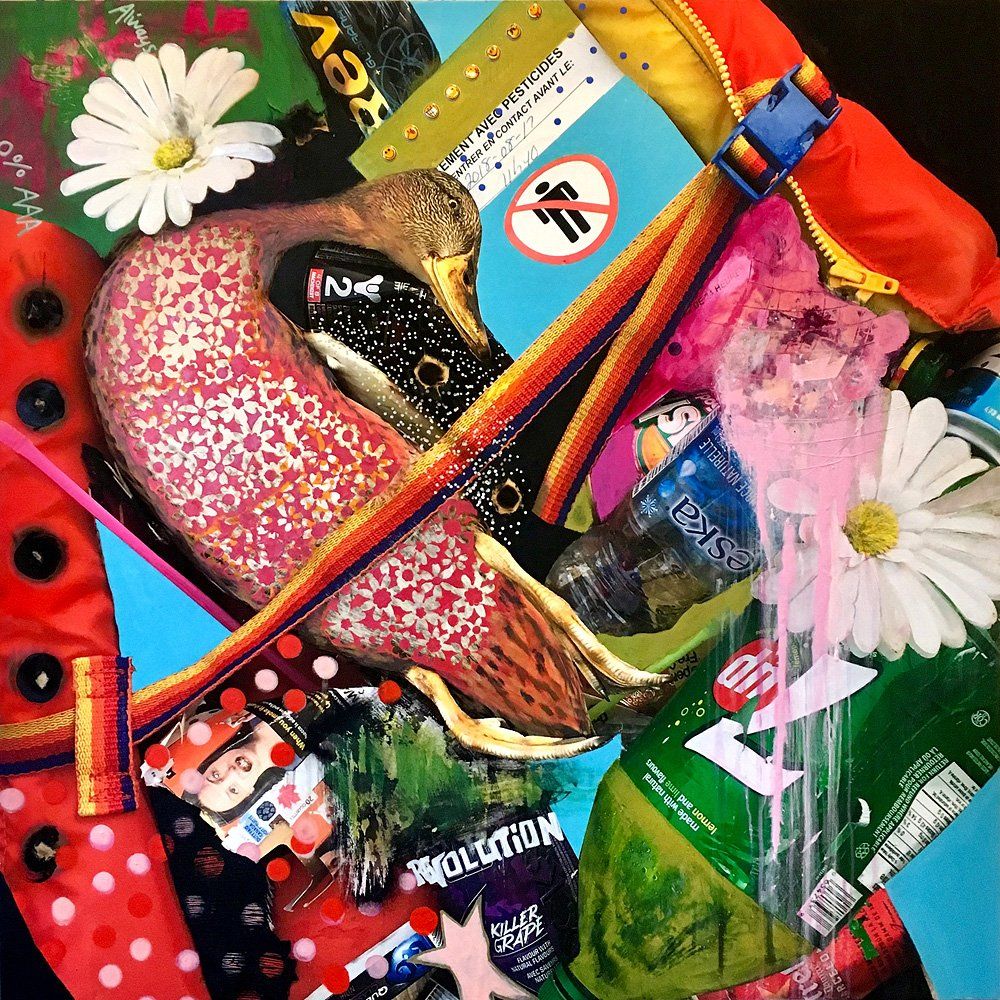

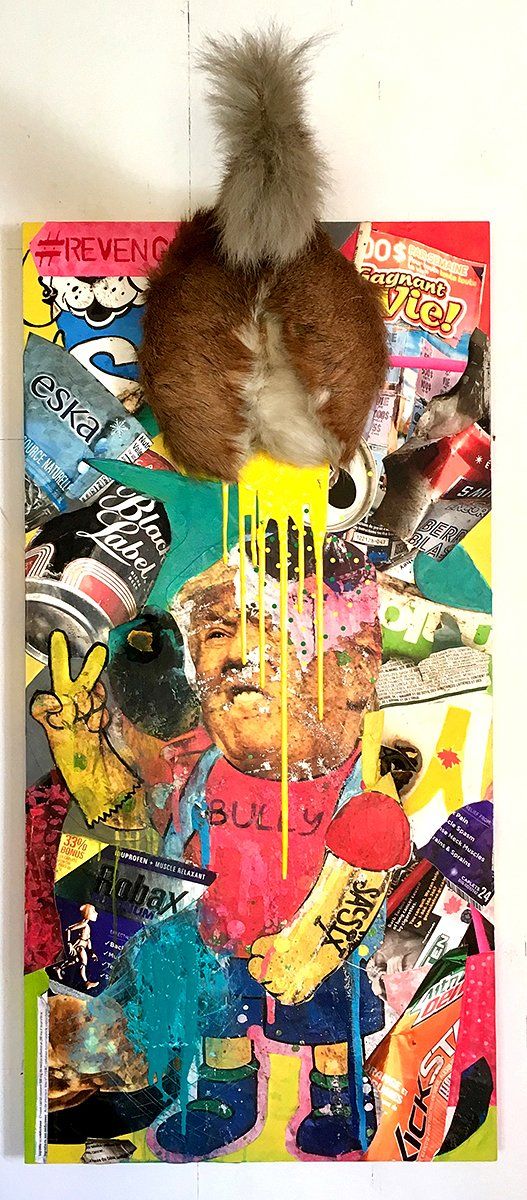

VÉRONIQUE DOUCET

Dans sa série d’œuvres « autopsie d’une autoroute », Véronique Doucet a ramassé des ordures et des animaux morts heurtés par des voitures et retrouvés sur le bord des routes de l’Abitibi. En les intégrant à ses œuvres, elle veut faire une critique sociétale sur la cohabitation de l’homme avec la nature. Les couleurs vives qui camouflent joyeusement la réalité, les animaux morts, ainsi que les titres percutants de ses œuvres, nous poussent à réfléchir aux impacts de la croissance, de la surconsommation et du mode de vie effréné de l’homme, sur la nature et l’environnement.

MATHIEU GOTTI

Mathieu Gotti utilise l’humour et l’ironie afin de nous faire réfléchir sur les conséquences des changements climatiques sur l’environnement. Dans un futur où l’humanité a disparu, il imagine les animaux utilisant de façon incongrue les vestiges des hommes. Cette sculpture, représentant un ours polaire habillé en astronaute, nous oblige à réfléchir sur l’avenir des espèces menacées qui sont obligées de s’adapter à des habitats naturels complètement transformés par l’activité humaine. D’une façon ludique et comique, l’artiste nous amène à réfléchir sur notre consommation et nos habitudes de vie effrénées qui polluent et transforment l’environnement.

VALÉRIE CHARTRAND

Valérie Chartrand s’intéresse à la présence et à l’absence des insectes et à leur impact sur l’environnement. Préoccupée par la mortalité croissante des abeilles qui maintiennent l’équilibre des écosystèmes et de notre agriculture, elle a créé une série d’œuvres pour les remémorer. Dans l’exposition « Ruches fantômes », l’artiste nous montre des photos d’abeilles en décomposition sur des plaques de pétri. La série de photos rétroéclairées fait l’état de différents stades de décomposition en nous obligeant à réfléchir sur la fragile situation de cet insecte.

Crédit photo : extrait photo de la vidéo

de Myriam Lambert

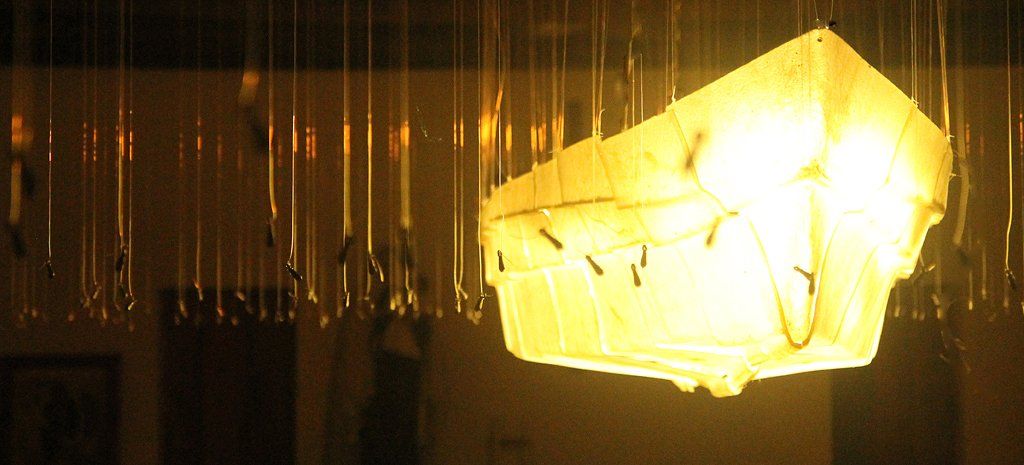

MYRIAM LAMBERT

Myriam Lambert s’intéresse aux lieux de mémoire qui influencent l’identité collective. L’œuvre Diluvio (Déluge) a été réalisée au Mexique, inspirée par les entretiens menés auprès des villageois de San Rafael. Presque annuellement, lorsque les cours d’eau débordent, les villageois sont obligés de se réfugier dans des barques. Ciblant la barque comme objet saillant de la mémoire collective des villageois, l’artiste nous propose cette installation immersive dans laquelle on trouve une barque illuminée, des centaines de fils de pêche simulant les gouttes de pluie, ainsi qu’une projection d’images d’inondations sous une trame sonore. Myriam Lambert nous propose une réflexion sur les conséquences du dérèglement climatique et un hommage aux villageois qui, courageusement, en subissent quotidiennement les conséquences.

NICOLAS NABONNE

Nicolas Nabonne aborde la collision entre l’homme et la nature dans sa série d’œuvres « Un dernier baiser pour la route… ». Dans ses peintures, il redonne vie aux animaux frappés par les voitures en les mettant en scène avec des objets humains. Il souligne la précarité de la vie, tout en rendant un hommage aux victimes. L’artiste nous confronte à travers ses œuvres au rapport que nous entretenons avec la nature et à la place que l’homme se donne sur Terre. Il nous propose ainsi une réflexion sur la pollution, sur la toxicité de l’action humaine sur l’environnement, ainsi que sur la cohabitation des espèces.

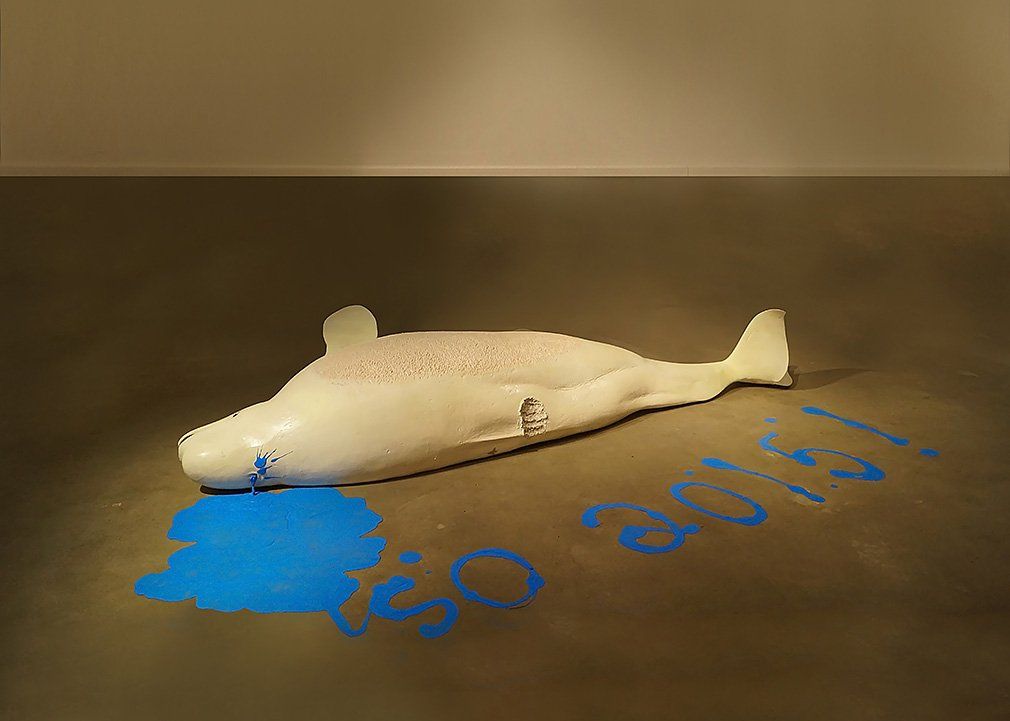

PIERRE-ÉTIENNE MASSÉ

Pierre-Étienne Massé travaille en collaboration avec des spécialistes du monde de l’environnement afin de collecter des empreintes animales réelles, et de les intégrer à ses œuvres. Soucieux des espèces vulnérables ou en danger, l’artiste allie science et art pour sensibiliser le public à la cause environnementale. Cette œuvre a été créée en partenariat avec le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) de Tadoussac, et la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe. L’artiste a participé à l’autopsie d’un béluga et il a moulé la queue de l’animal afin d’en conserver une empreinte.